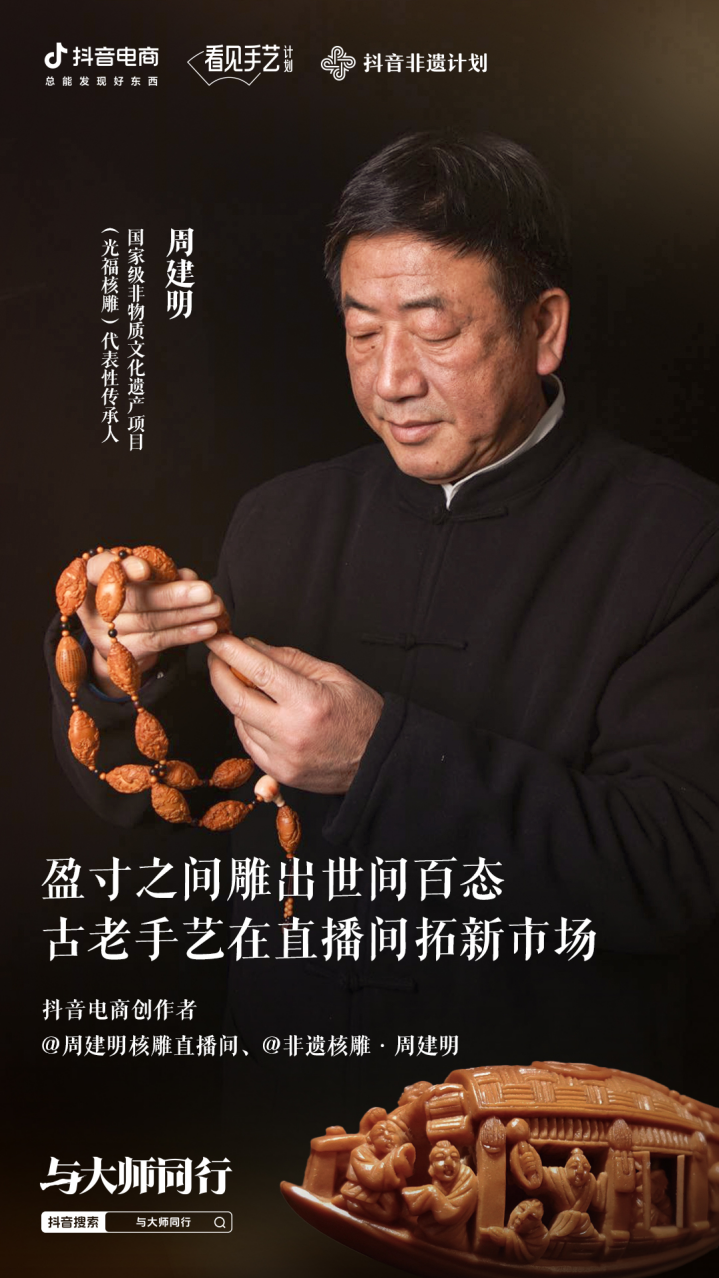

核雕大师周建明的“触网”人生:传统手艺在直播间里重焕生机?

象牙塔内的挣扎:周建明的核雕人生与时代变迁

从《核舟记》到直播间:传统手艺的现代突围

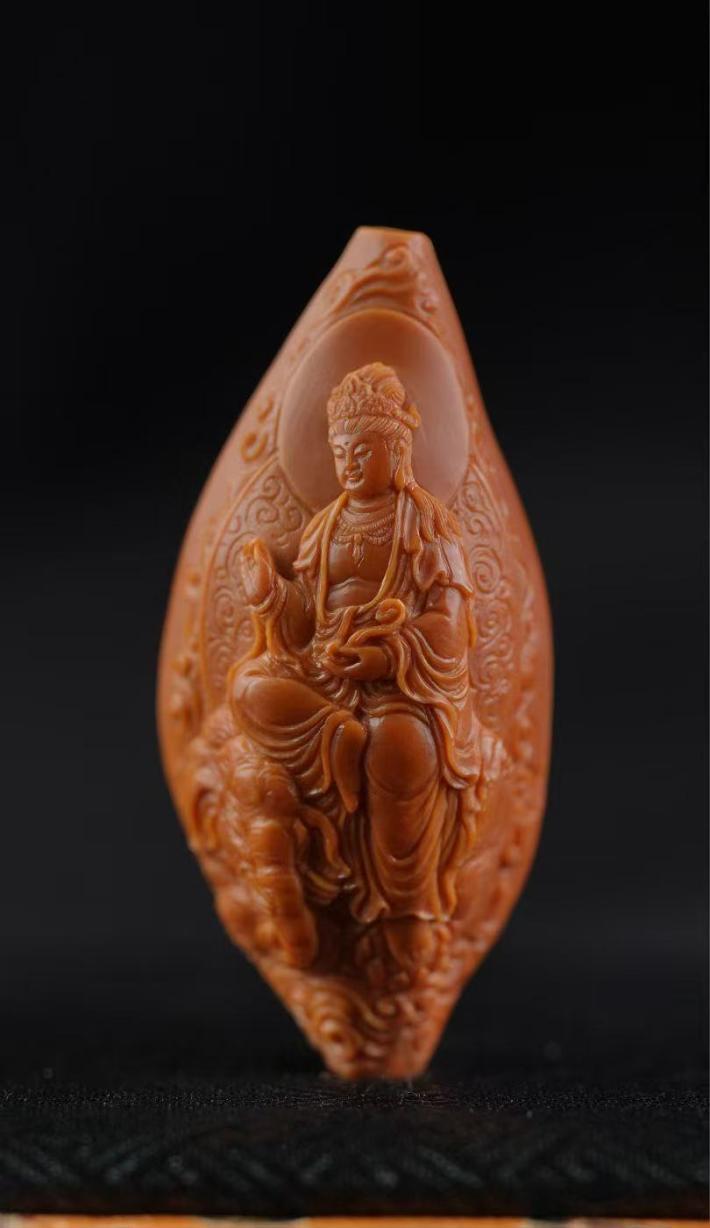

苏工的精细,在周建明手中被展现得淋漓尽致。很难想象,一枚小小的橄榄核,竟能承载如此精妙的山水人物。上午十点,建明堂工作室里,周建明弓着背,手中的刻刀宛如有了生命,在橄榄核表面游走。木屑簌簌落下,刀锋过处,山峦叠嶂,扁舟一叶从石缝间探出,老翁的衣褶细如发丝。这不仅仅是雕刻,更是一种对极致的追求,一种对传统的坚守。然而,令人玩味的是,仅仅在12小时前,这双手还对着直播间的镜头,展示着他正在创作的《周氏十八罗汉》。弹幕飞快滚动,“周老师刀工太绝了!”“这个多少钱?能定制吗?” 直播间的主播苏苏,忙不迭地回复着。这不禁让人思考,从案头到直播间,传统手艺的“突围”,真的是一条康庄大道吗?

周建明坦言:“以前做东西,要等懂行的藏家找上门,或者背着大包小包跑到展会、古玩市场。现在手机一开,天南海北的人都看得到。” 这句话看似简单,却道出了传统手艺人面临的困境与机遇。过去,手艺人的价值依赖于小圈子的认可,信息闭塞,渠道单一。而如今,互联网打破了时空限制,让更多人有机会接触到这些精湛的技艺。然而,问题也随之而来:当流量成为新的衡量标准,艺术的价值是否会被稀释?当“定制”成为主要的销售模式,个性化创作的空间又在哪里?

刀尖上的梦想:不务正业的“教书匠”

1956年,周建明出生于苏州。这座充满文化底蕴的城市,似乎注定了他与核雕的不解之缘。少年时,魏学洢的《核舟记》在他心中埋下了一颗种子。王叔远的鬼斧神工,在方寸之核上展现出的精湛技艺,让他为之倾倒。1975年,19岁的周建明走进舟山工艺厂,第一次拿起刻刀。也许他自己也没想到,这把刀,一握就是五十年。

在那个年代,选择手艺,往往意味着清贫与寂寞。然而,周建明却毅然决然地踏上了这条道路。最初的学习是艰苦的,橄榄核质地坚硬,要在上面雕刻出精细的图案,需要极大的耐心和精准的控制力。为了练习基本功,他常常一坐就是一整天,反复雕琢简单的线条和形状。手指被刻刀划伤更是家常便饭。1978年,恢复高考的消息传来,周建明已经学了三年核雕。南京师范学院(现南京师范大学)的录取通知书送到他手上时,他陷入了两难:放弃核雕去读书,还是留在工艺厂?最终,他带着刻刀和橄榄核走进了大学校园。这在外人看来,或许有些不可思议,甚至有些“不务正业”。一个师范生,不好好读书,却整天摆弄刻刀,这能有什么出息?

然而,正是这种看似“不务正业”的坚持,成就了周建明独特的艺术之路。为了维持生计,他尝试将作品送到南京东郊的灵谷寺景区代售。第一次送去三条“十八罗汉”手串,每条定价17.5元。第三天傍晚,同学带回一封信,告知三条作品全部售罄,景区催促补货。“我哪来得及雕啊?” 周建明又喜又愁。他回忆起1980年代的创业经历,师范生每月有17.5元补助的时代,他的核雕月收入能达到120元,远高于其父亲八级技工的月薪。这让他更加坚定了自己的选择。

产量跟不上需求,他想了个办法:写信请舟山工艺厂的工友寄作品来,自己帮他们销售。“卖多少钱就寄回多少钱,那时候根本没有经商意识,没有想过中间赚差价,只想帮同样困难的同行解决销路问题。” 多年后回忆此事,他笑着说,“要是放在现在,我可能就成‘经销商’了。” 这段经历,也体现了周建明的真诚与善良,以及他对传统手艺的执着与热爱。但是,这种“情怀”,在如今这个商业化的社会,又能走多远呢?

被时代裹挟的核雕:从滞销到亿元产业的神话

1998年的夏天,周建明站在人生的十字路口。妻子下岗,儿子即将参加中考,全家仅靠他微薄的教师工资度日。他做出了一个大胆的决定——停薪留职,带着自己的核雕作品闯荡全国。彼时,核雕行业整体低迷,很多老手艺人因为不赚钱都纷纷转行,年轻人也不愿意学。这并不是他为了核雕事业做出的第一次大胆的选择。早在20世纪80年代初,大学毕业的周建明放弃了进入机关单位工作的机会,毅然选择农村中学教师的岗位,别人都笑他傻,没有人知道他只为寒暑假能有整块时间钻研核雕。

周建明认为南方经济好,于是先去了上海、杭州、珠海、厦门等地,但效果并不好。后来他选择北上,仍然充满艰辛。在郑州古玩城,花半个月雕刻的核雕作品被客户还价到2元。而周建明来到北京潘家园旧货市场,却因时机不对,市场冷清。热心店主提醒他天津沈阳道鬼市明天开市,他连夜奔赴。第二天清晨,眼前热闹的景象让他惊呆了,眼前望不到边的摊位、熙熙攘攘的人群让他看到了希望。他花30元租了张小桌子摆摊,没想到带去的核雕瞬间被抢购一空。舟山核雕在天津一炮而红,他将消息带回舟山村,鼓励原来的手艺人恢复生产,于是村民们纷纷重操旧业,并找周建明代为销售。渐渐地,沉寂多时的刻刀声又在舟山村的巷弄间响起。

此后,舟山核雕以北京和天津为中心,向周边省市辐射。随着市场的打开,周建明开始系统性地推动行业变革:首创收藏证书、800防伪查询、商标注册、版权登记,建立起现代艺术品交易体系。不仅如此,他还将技艺传授给河北永清的桃核雕刻艺人,带动北方核雕产业发展。这场由一个人引发的产业革命,让核雕从濒危手艺发展为亿元产业。据2018年数据,当时全国核雕从业人员达6.5万人,仅舟山村年产值已逾2亿元,从原材料到制作到销售,形成了一条完整的产业链。

“当时选择当老师,就是为了有时间搞创作,幸好,我坚持下来了,至今都未曾后悔。” 回顾这段历程,周建明依然坚持最初的选择。然而,在这个“亿元产业”的神话背后,又隐藏着多少不为人知的辛酸与无奈?当核雕成为一种产业,它是否还能保持最初的纯粹与匠心?

直播间里的众生相:是传承还是变味?

流量的诱惑:当手艺人遇上算法

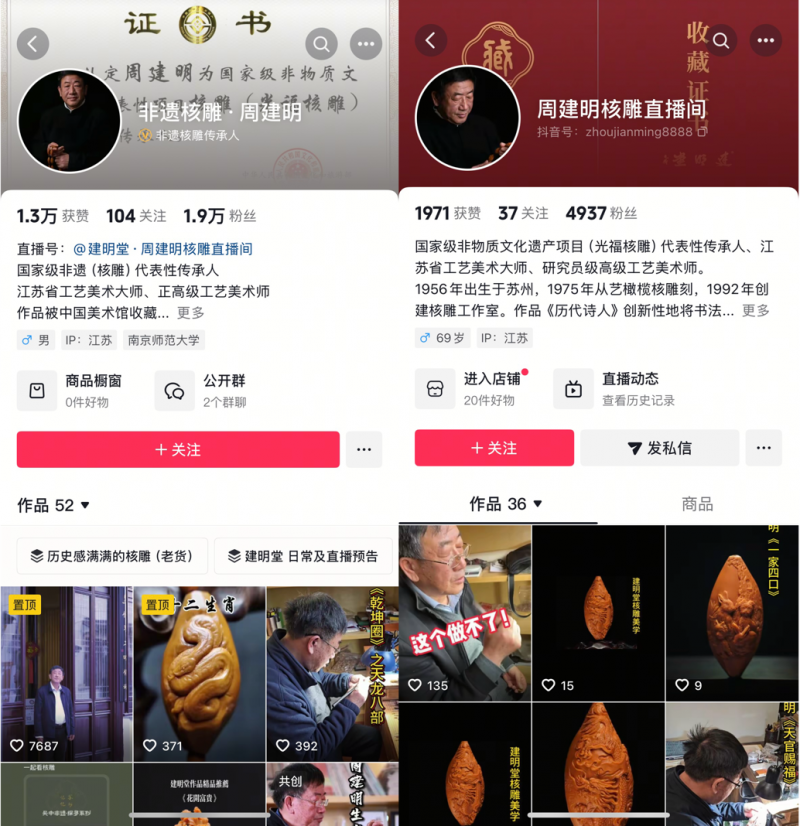

2021年,直播电商的蓬勃发展给传统手工业带来了新的转机。周建明的儿子周清宇至今仍清晰记得那个转折点:“当时我和师弟孙聪听说抖音开放了核雕销售类目,第二天就赶赴浙江东阳木雕基地申报入驻。” 周清宇的师弟是山东人,从小跟着父母在苏州卖水果,练就了一副好口才。他们用父亲的非遗传承人认证账号“周非遗核雕·周建明”开设了抖店,原本只是想试试新路子,没想到第一场直播就创造了销售奇迹。

在30平方米的工作室里,这场具有历史意义的直播开始了。周建明坐在案头专注雕刻,孙聪则化身主播,用带着山东口音的生动解说向观众介绍:“这颗单核钟馗是周老师花了三天时间雕刻的,您看这神态,比年画里的还要传神!” 直播间的气氛很快火热起来,几个人轮流上阵,累了就喝口茶,饿了就在镜头外快速扒几口饭。周建明也被邀请到镜头前,戴着老花镜现场演示雕刻罗汉头,他一边刻一边讲解:“手工雕刻急不得,要顺着工序走,刻坏一处就得重来。” 观众被这种真实的工艺展示深深吸引,有人评论说“像在看纪录片”。首场直播人气不断,最终销售额突破30万元。当时,孙聪嗓子都喊哑了,他回忆说:“当时真没想到大家这么喜欢手工核雕,也没想到抖音有这么大的受众群体和影响力。”

然而,在这场看似双赢的局面中,也隐藏着一些潜在的问题。直播间里,主播们竭力用各种话术吸引眼球,刺激消费。 “秒杀”、“限时折扣”、“买一送一”等电商惯用的营销手段,也被运用到核雕销售中。这不禁让人担忧,当手艺人被迫适应算法的逻辑,他们的创作是否会受到影响?为了迎合大众的口味,是否会牺牲作品的艺术价值? 更有甚者,一些不良商家为了牟取暴利,开始制造假冒伪劣产品,严重损害了核雕行业的声誉。当“流量”成为唯一的追求,传统手艺的传承,又该何去何从?

喧嚣与寂寞:直播间里真正的艺术价值

周建明团队开设的抖音账号,无疑是成功的。然而,直播间的喧嚣,是否能够掩盖手艺人内心的寂寞?在镜头前,他们需要不断地展示、讲解、互动,以维持人气。这无疑会分散他们的创作精力。真正的艺术,往往需要沉淀与积累,需要手艺人静下心来,潜心钻研。而直播间的快节奏,是否会影响他们的创作状态?

更重要的是,直播间里的观众,有多少是真正懂得欣赏核雕艺术的?很多人或许只是被新奇的形式所吸引,或者被低廉的价格所诱惑。他们购买的,或许只是一种“文化符号”,而非真正的艺术品。当艺术的价值被简化为价格,手艺人的尊严又该如何维护?周建明曾说:“直播能让更多人知道核雕,但手艺好不好,还得看刻刀下的功夫。” 这句话道出了手艺人的无奈与坚守。在流量至上的时代,他们依然坚持用作品说话,用精湛的技艺赢得尊重。然而,这种坚守,又能持续多久?

爆款背后的隐忧:定制化真的是传承吗?

爆款视频接了半年订单,这无疑是对周建明手艺的肯定。然而,大量的定制订单,也给他的创作带来了新的挑战。客户的需求千奇百怪,有些甚至是对艺术的曲解。手艺人需要在满足客户需求的同时,保持自己的创作风格,这无疑是一个艰难的平衡。更重要的是,大量的定制订单,往往意味着重复性的劳动。手艺人需要不断地复制自己的作品,这是否会扼杀他们的创新精神?

周清宇推出了“照片预售定制跟拍”模式,这无疑是一种聪明的营销策略。它既解决了手工产能的限制,又通过可视化创作过程,让用户见证作品诞生的每一步,大大提升了用户粘性。然而,这种模式,是否会过度强调用户的参与感,而忽略了手艺人的独立创作空间?当“定制”成为主流,传统手艺的传承,是否会变成一种迎合市场需求的“表演”?

坚守与困境:慢工出细活的匠人精神是否已死?

机器与手工:无法回避的效率与温度之争

随着时代的发展,许多传统技艺都从手工工艺变成了机器工艺,但周建明却一直不忘初心,坚持“慢工出细活”的手工雕刻,“核雕是细工慢活,不可能一蹴而就,这是一条没有捷径的路,只有一步一步地走出来,所以我一直会坚持一刀一刀地创造作品。”周建明表示。他坚持手工,这是一种情怀,更是一种对艺术的尊重。然而,我们不得不面对一个残酷的现实:在效率至上的时代,手工的价值正在被逐渐稀释。机器雕刻的出现,大大提高了生产效率,降低了成本。对于追求利润的商家来说,机器无疑是更好的选择。

有时,周建明会将机雕作品与手工核雕并列镜头前,“你们看,机器雕刻的纹路整齐划一,像复制粘贴;而手工雕刻的自然流畅,每一刀都带着呼吸和生命力。” 这种对手艺的极致追求,让他的工作室成为抖音“看见手艺计划”的扶持对象。然而,这种“看见”,又能带来多少实质性的改变?当消费者习惯了廉价的机雕产品,他们还会愿意为手工的温度买单吗?当手艺人的生存空间越来越小,他们的坚守,又该如何继续?

文化自信的迷思:走出国门就能代表中国文化吗?

2017年,受文化部推荐,周建明受邀赴美国讲学,在林肯中学现场雕刻演示时,一名高中生见周建明如此熟练地操刀雕刻,他以为很简单,便强烈要求让他也试试,结果拿起刻刀,发现根本都刻不动橄榄核,他刻了一会儿,无比崇拜地说:“我尝试以后发现,您太伟大了!”周建明则说:“我不伟大,伟大的是我们中国的传统文化。”他的语气平常,却让在场的学生们忽然安静下来——这枚小小的果核里,藏着一代代中国人的耐心与智慧,也展现着大国文化自信。

然而,这种“文化自信”,是否经得起推敲?走出国门,固然能够让更多人了解中国文化,但这是否就意味着真正的传承?中国文化博大精深,核雕只是其中的一小部分。我们不能将“文化自信”简单地等同于“文化输出”。更重要的是,要让中国文化在本土生根发芽,要让更多中国人了解自己的文化,热爱自己的文化。否则,再多的“文化输出”,也只是空中楼阁。

非遗的另一种可能:周建明的选择与反思

周建明的经历,为我们提供了一种思考非遗传承的视角。他没有固守传统,而是积极拥抱新技术,利用互联网平台,让更多人了解核雕,爱上核雕。然而,他也始终保持着清醒的头脑,坚持手工雕刻,坚守匠人精神。他的选择,或许是一种妥协,但更是一种智慧。

非遗传承,不能仅仅停留在口号上,更要落到实处。要创新传承方式,让非遗融入现代生活。要培养年轻一代的兴趣,让他们成为非遗的传承者。要建立完善的保护机制,为非遗的传承提供保障。只有这样,非遗才能真正地活下去,才能在新的时代焕发出新的光彩。周建明的探索,或许能给我们带来一些启示。但是,非遗的出路究竟在何方?这仍然需要我们不断地思考和探索。

拥抱新技术:是生存之道还是饮鸩止渴?

短视频电商:非遗传承的新希望还是加速衰落的催化剂?

这些年,周建明越来越意识到,光靠埋头雕刻还不够。核雕这门手艺,不能只锁在工作室里,得让更多人看见、了解、甚至爱上它。每次参加展会,他总会耐心地向驻足观看的年轻人讲解核雕的历史和技法;有时候有学校邀请他去讲课,他也从不推辞,哪怕只是让学生们摸一摸刻刀、感受一下核雕的触感,他都觉得值得。这是一种责任,也是一种担当。

“如果十万个看过视频的年轻人里,有一个愿意拿刻刀,就是成功。”周建明说着,手中的刻刀又完成了一道流畅的弧线。今年是他与核雕相伴的第50个年头,刀锋起落间,半个世纪的时光都凝聚在这方寸之核上。而令人欣慰的是,这门古老技艺的生命力,正在新时代的屏幕上,焕发出新的生机。抖音等短视频平台,无疑为非遗的传播提供了新的渠道。然而,这种传播,是否会带来一些意想不到的后果?当“网红”成为新的标准,手艺人是否会被迫迎合大众的口味,失去自己的个性?当流量成为唯一的追求,非遗的传承,是否会变成一场商业表演?

平台的算盘:流量倾斜背后隐藏的商业逻辑

周建明积极拥抱新技术、新平台,借助抖音电商的“看见手艺计划”和“抖音非遗计划”,让非遗技艺走进更多人的视野,燃发新的生机。2025年,“看见手艺计划”与“抖音非遗计划”联合发力,进一步推动传统文化的传播和非遗技艺的传承。这看似是平台对非遗的扶持,但背后却隐藏着更深层的商业逻辑。平台需要流量,而“非遗”无疑是一个很好的噱头。通过扶持非遗,平台可以吸引更多的用户,提高用户粘性,从而实现商业利益的最大化。

然而,这种“扶持”,是否真的能够帮助非遗传承?平台提供的,往往只是一种流量倾斜,而非真正的资金支持。手艺人需要在平台上进行商业活动,需要支付各种费用,这无疑会增加他们的负担。更重要的是,平台对内容的审核和推荐,往往会受到商业利益的影响。一些真正有价值的非遗内容,可能会因为缺乏商业价值而被埋没。当平台成为主导者,非遗的传承,是否会变成一种被资本操控的工具?

传承的未来:非遗的出路究竟在何方?

抖音电商持续为非遗传承人和手艺人提供扶持,帮助他们掌握短视频和直播技能,提升运营能力,拓展市场机遇。周建明也积极参与其中,通过抖音平台展示非遗技艺,让更多人了解并爱上传统手工艺。在抖音电商的助力下,周建明的非遗技艺不仅得到了更好地传承,更在现代商业环境中找到了新的发展路径。这是一种积极的尝试,但同时也需要我们保持警惕。非遗的传承,不能仅仅依靠平台,更需要政府、社会、以及手艺人自身的共同努力。

政府应该加大对非遗的资金投入,建立完善的保护机制,为非遗的传承提供保障。社会应该提高对非遗的认知度,营造尊重非遗、热爱非遗的社会氛围。手艺人自身应该不断创新,将非遗融入现代生活,让非遗焕发出新的光彩。只有这样,非遗才能真正地活下去,才能在新的时代,继续书写中华文化的辉煌篇章。周建明的例子,给我们带来了希望,但同时也提出了挑战。非遗的出路究竟在何方?这需要我们共同思考,共同探索,共同努力。

相关文章

发表评论